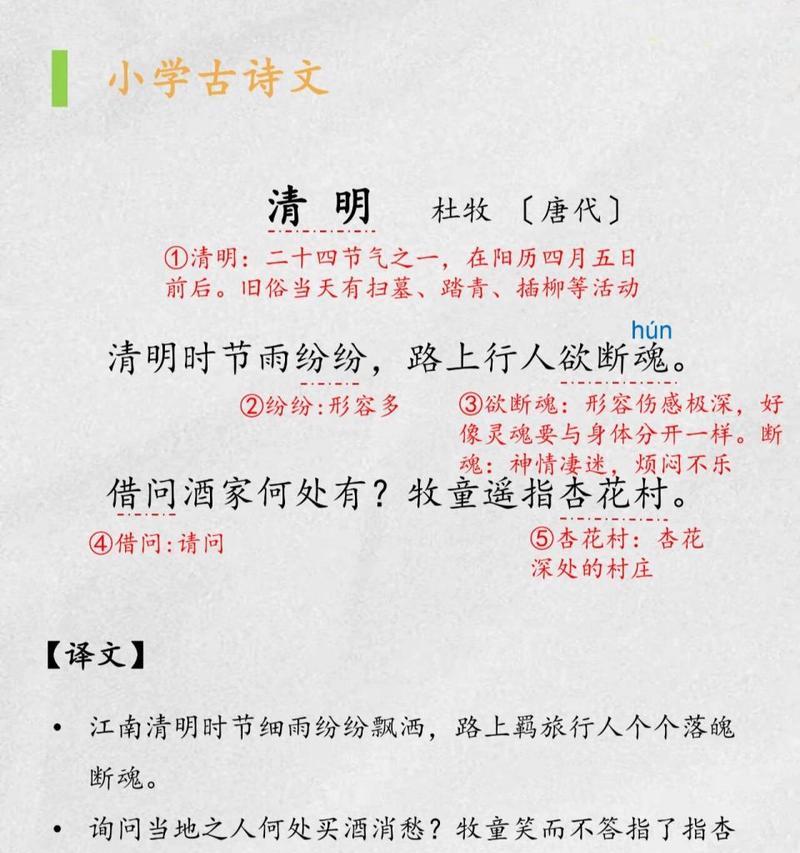

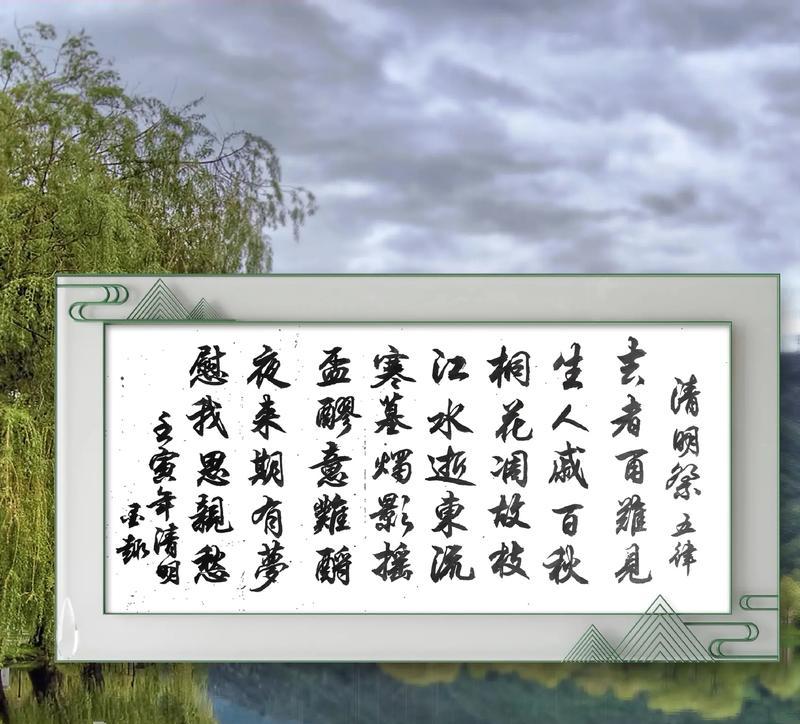

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。这是唐代诗人杜甫在其诗作中对清明时节的生动描述。在这一天,无论是祭祖思亲,还是踏青游玩,都是人们对生命与自然规律的尊重与怀念。《清明祭》的主题摘抄,如同一幅细腻的水墨画,勾勒出中国传统文化的深邃与情感的细腻。

春雨绵绵,润物无声,清明时节,万物复苏。在这一片生机盎然之中,古人云:“生死离别,人之常情。”人们在清明祭祖,不仅是对逝者的缅怀,更是对生命意义的深思。

绿意盎然,细草微风中,轻盈的步伐踏过青青草地,心中默念着那些曾经给予我们爱与智慧的先人。《清明祭》中提到:“生命虽逝,德音犹存。”让我们在春的怀抱里,继续传承他们的精神与遗愿。

烟雨蒙蒙,远处山峦被薄雾轻绕,如同一幅淡墨山水画。清明之日,人们在烟雨中穿梭,寻找那份与往昔对话的宁静,正如古语有云:“清明前后,种瓜种豆。”农人播撒希望,而我们也在此刻播种感恩与思念。

踏青归来,衣襟沾满露珠,心中却是暖意融融。《清明祭》中的诗句:“清明时节,家家祭祖。”虽然各自方式不同,却都凝聚着对先辈的无限追忆和敬仰。

祭祀的烟尘在风中飘散,仿佛是先人的气息与我们交织。古诗曰:“白发三千丈,缘愁似个长。”清明祭,不仅仅是一场仪式,更是一次灵魂的触碰,是跨越生死的对话。

清明节,也是春耕的开始,人们在田野间忙碌,播种着希望。《清明祭》中写道:“春种一粒粟,秋收万颗子。”生命与自然的循环,生生不息,这是自然法则的体现,也是人生哲理的感悟。

雨霁日出,阳光洒在湿润的大地上,清明的仪式虽已结束,但心中的追思却如同春日里的阳光,温暖而持久。古人云:“饮水思源。”清明之祭,是饮水思源,是不忘本。

清明节,不仅是祭祖的时节,也是人们休息娱乐的时刻。《清明祭》摘抄中说:“清风徐来,水波不兴。”这样的环境让人身心放松,体会到生命的美好。

清明节的习俗,不仅仅是对过去的缅怀,更是对未来的祈愿。古诗云:“但愿人长久,千里共婵娟。”虽然我们不能穿越时空,但愿我们的思念与祝福,能够穿越尘世的纷扰,抵达彼岸。

清明节的祭奠,是情感的表达,也是文化的传承。《清明祭》中:“一草一木皆有情,一山一水皆有义。”自然界的每一处都承载着人的情感和故事,这便是文化的深度与广度。

清明节,是春天里的一次心灵洗礼,让我们在忙碌的生活中暂歇脚步,回望过去,展望未来。古人云:“临渊羡鱼,不如退而结网。”清明之祭,不仅是对过往的回顾,更是对未来生活的规划与期待。

清明节,让我们在烟雨中感受到生命的脆弱与坚强,在祭祀中体会到时间的流逝与永恒。《清明祭》中:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”生命短暂,但愿我们都能珍惜现在,活出意义。

清明节,是一个追忆与感恩的时节,是对先人无尽的思念,也是对生命无限的礼赞。古诗有云:“花有重开日,人无再少年。”让我们在清明的祭奠中,把握当下,珍惜身边的人与事。

清明节,是一首春日里的长歌,是对生命的咏叹,也是对未来的憧憬。《清明祭》中:“青山遮不住,毕竟东流去。”生命的河流滚滚向前,我们只能在河岸边,用心灵和行动,表达我们最深切的敬意与怀念。

清明之日,我们在烟雨与春风中,带着对先人的思念,对生命的敬畏,对未来的憧憬,继续前行。《清明祭》的摘抄如同一首无言的歌,唱出了岁月的流转,唱出了人世间的真情,唱出了传统文化的底蕴。让我们在这个特别的日子里,不仅缅怀过去,更珍惜现在,勇敢地迎接每一个明天。